Scoperta una soluzione al mistero delle proporzioni nell’Uomo vitruviano di Leonardo

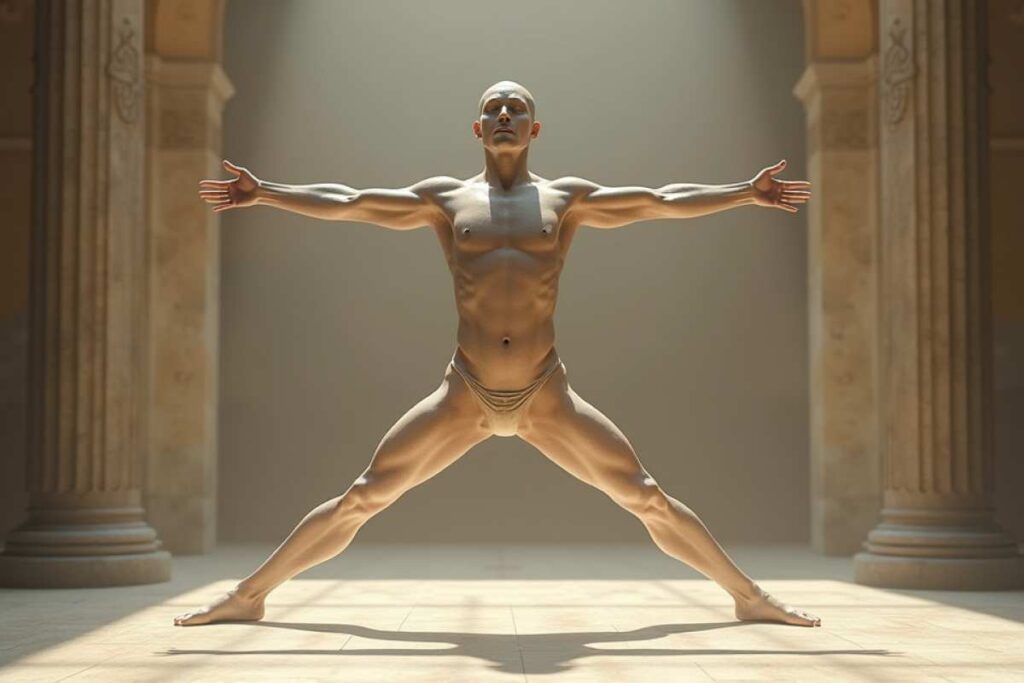

A più di cinque secoli dalla sua creazione, l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci continua a suscitare fascino e interrogativi irrisolti. Realizzato intorno al 1490, questo disegno è universalmente riconosciuto come uno dei simboli più emblematici del Rinascimento, capace di fondere arte, scienza e filosofia in un’unica immagine. Tuttavia, il motivo dietro la scelta di proporzioni così precise per braccia e gambe, rimane un enigma. Oggi, un nuovo studio offre una possibile chiave di lettura, rivelando un dettaglio nascosto nell’inguine della figura: la presenza di un triangolo equilatero che potrebbe svelare un codice geometrico finora sfuggito.

Il triangolo nascosto nell’Uomo vitruviano: una scoperta del XXI secolo

Il ricercatore Rory Mac Sweeney, esperto di biomeccanica presso il Trinity College di Dublino, ha pubblicato sulla rivista Journal of Mathematics and the Arts uno studio in cui interpreta il disegno leonardiano sotto una nuova luce. Egli sostiene che Leonardo non si sia limitato a ispirarsi solo agli scritti dell’architetto romano Vitruvio, ma abbia anche intuito rapporti matematici che la scienza formale avrebbe definito solo secoli dopo.

Leonardo, infatti, annotava che “se apri le gambe e sollevi le mani abbastanza da far sì che le dita tocchino la sommità della testa, lo spazio tra le gambe forma un triangolo equilatero”. Questa figura geometrica, così semplice e al contempo così ricca di implicazioni, è stata finora trascurata nelle analisi tradizionali.

Secondo Mac Sweeney, questo triangolo è il triangolo di Bonwill, una forma studiata nel XIX secolo dal dentista William Bonwill per descrivere la geometria ottimale della mandibola umana e la funzionalità articolare. La presenza di questo triangolo nell’Uomo vitruviano suggerisce che Leonardo abbia anticipato di secoli principi geometrici fondamentali, legati non solo all’arte ma anche all’organizzazione spaziale biologica.

Leonardo, Vitruvio e il rapporto tetraedrico: oltre la sezione aurea

L’Uomo vitruviano è tradizionalmente associato al tentativo di rappresentare il corpo umano ideale inscritto in un cerchio e in un quadrato, secondo le indicazioni di Vitruvio. Leonardo disegna il corpo in due posizioni sovrapposte: una con braccia e gambe chiuse inscritte nel quadrato, l’altra con arti divaricati nel cerchio.

Fino ad oggi, si riteneva che Leonardo si fosse basato sulla sezione aurea per stabilire le proporzioni, ma le misure del disegno non coincidono perfettamente con questo rapporto. La nuova ricerca di Mac Sweeney, tuttavia, ha individuato un altro rapporto matematico più accurato: quello chiamato rapporto tetraedrico.

Calcolando la distanza tra i piedi e l’altezza dell’ombelico, il ricercatore ha ottenuto un valore compreso tra 1,64 e 1,65, molto vicino al rapporto tetraedrico di 1,633. Questo rapporto, formalizzato nel 1917, descrive l’organizzazione spaziale ottimale di sistemi biologici e fisici, come la disposizione più efficiente di quattro sfere in piramide. Un esempio noto è proprio il triangolo di Bonwill in odontoiatria, che si basa sullo stesso valore per garantire la funzionalità mandibolare.

Mac Sweeney ipotizza quindi che l’anatomia umana si sia evoluta seguendo principi geometrici universali, e che Leonardo, osservando il corpo umano, abbia inconsapevolmente incorporato nel suo disegno tali leggi matematiche. Se così fosse, l’Uomo vitruviano non sarebbe solo un’icona artistica, ma anche un precursore della biomeccanica e dell’architettura organica.

Un codice geometrico o una sovrainterpretazione?

L’idea che Leonardo da Vinci abbia nascosto nel suo disegno un codice basato sul triangolo equilatero e sul rapporto tetraedrico ha suscitato interesse e dibattito tra studiosi e appassionati. Alcuni ritengono che questa interpretazione sia una prova dell’ingegno straordinario di Leonardo, capace di intuire verità matematiche e scientifiche ben prima che la scienza ufficiale le formalizzasse.

Altri esperti, invece, mettono in guardia contro una lettura eccessivamente moderna e retrospettiva dell’opera. Potrebbe trattarsi di una sovrainterpretazione, cioè di un tentativo di attribuire a Leonardo conoscenze che, per quanto affascinanti, non trovano riscontro in fonti storiche o documenti coevi dell’artista.

Nonostante questo, la scoperta del triangolo nell’inguine dell’Uomo vitruviano rimane un elemento straordinario che stimola ulteriori ricerche e riflessioni sulla relazione tra arte, scienza e natura. Il disegno, infatti, continua a essere un manifesto visivo dell’armonia tra corpo umano e forme geometriche, una sintesi perfetta di estetica e matematica.

Leonardo da Vinci, nato nel 1452 ad Anchiano e morto nel 1519 ad Amboise, è universalmente riconosciuto come uno dei massimi geni del Rinascimento. La sua formazione poliedrica spaziava dalla pittura alla scienza, dall’anatomia alla meccanica, e la sua opera testimonia una ricerca incessante di conoscenza e perfezione. Il suo capolavoro dell’Uomo vitruviano incarna questa filosofia, rappresentando un modello di proporzione e armonia che ha influenzato non solo l’arte ma anche la scienza per secoli.

L’interpretazione moderna che lega il disegno ai principi geometrici della biomeccanica e alla scienza contemporanea conferma come l’opera di Leonardo sia un ponte tra epoche e discipline, capace di rinnovarsi e stupire ancora oggi.